奧氏體不(bu)銹鋼(gang)采用降低碳含量的方法,能克服敏化態晶間腐蝕敏感性等缺點,早已為人們所知。1932年在法國已經出現含≤0.02%C的超低碳18-8不銹鋼,但大規模工業生產,則是在40至50年代氧氣煉鋼技術的應用之后才實現。直至50年代末,世界上也只有少數特殊鋼廠能用電(弧)爐生產超低碳不銹鋼。1960年前后,美國和蘇聯分別將超低碳(美國≤0.03%C,蘇聯≤0.04%C)不銹鋼納入國家標準。我國于1964年至1965年開始用電(弧)爐工業生產超低碳(≤0.03%C)奧氏體不銹鋼。但因電爐冶煉超低碳不銹鋼的難度大、成本高等原因,仍受很大限制。60年代末爐外精煉技術的發展,如1968年美國AOD法精煉爐的首次投產,為70年代超低碳不銹鋼的大規模生產和廣泛應用開辟了嶄新的道路。

我國在(zai)80年(nian)代,由于爐外精煉設(she)備的(de)(de)普及,超低碳不銹(xiu)鋼(gang)已進入(ru)了大量推廣應(ying)用的(de)(de)新時期。從而為(wei)采(cai)用低碳和超低碳不銹(xiu)鋼(gang)取代已過時的(de)(de)1Cr18Ni9Ti等含(han)鈦(tai)不銹(xiu)鋼(gang)奠定了物質技術基礎。

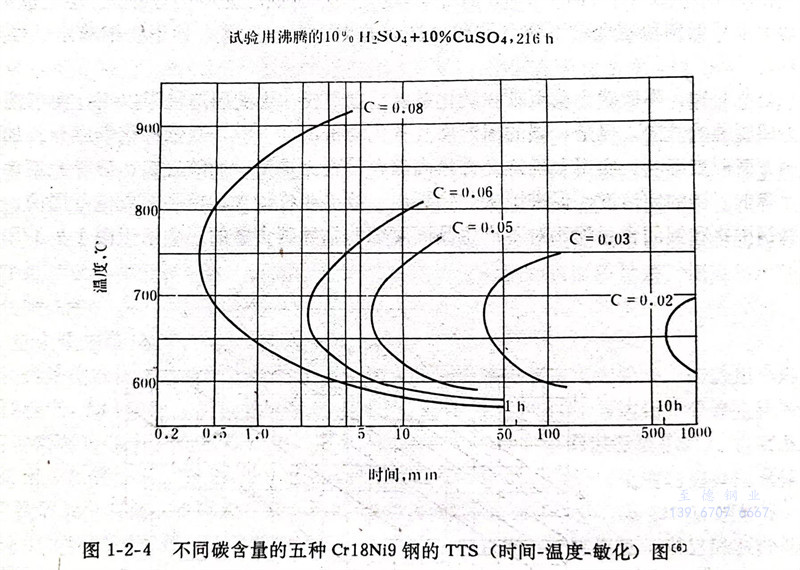

眾所周知,降(jiang)低碳(tan)含(han)(han)量(liang)(liang)至碳(tan)在(zai)敏化(hua)溫度(du)(du)范圍奧(ao)氏體中的固溶極限(xian)以下,便可(ke)消除敏化(hua)態晶(jing)間腐蝕的傾(qing)向。但是,碳(tan)的固溶度(du)(du)及碳(tan)化(hua)物(wu)析(xi)出(chu)動力學(xue),受鋼(gang)種化(hua)學(xue)成分及加(jia)熱過程等多方面因素影響(xiang)。實用上(shang)確定允許最高碳(tan)含(han)(han)量(liang)(liang)更(geng)為(wei)重要(yao)。如(ru)隨著鎳、硅等元素含(han)(han)量(liang)(liang)的增(zeng)加(jia),降(jiang)低了碳(tan)的固溶度(du)(du),促進了碳(tan)化(hua)物(wu)析(xi)出(chu)。故需(xu)要(yao)將碳(tan)含(han)(han)量(liang)(liang)控(kong)制在(zai)更(geng)低范圍內。奧(ao)氏體不銹鋼(gang)中鉻和鎳的含(han)(han)量(liang)(liang)配(pei)比對不產(chan)生晶(jing)間腐蝕的臨界碳(tan)含(han)(han)量(liang)(liang)的影響(xiang)示于圖(tu)1-2-3上(shang)。

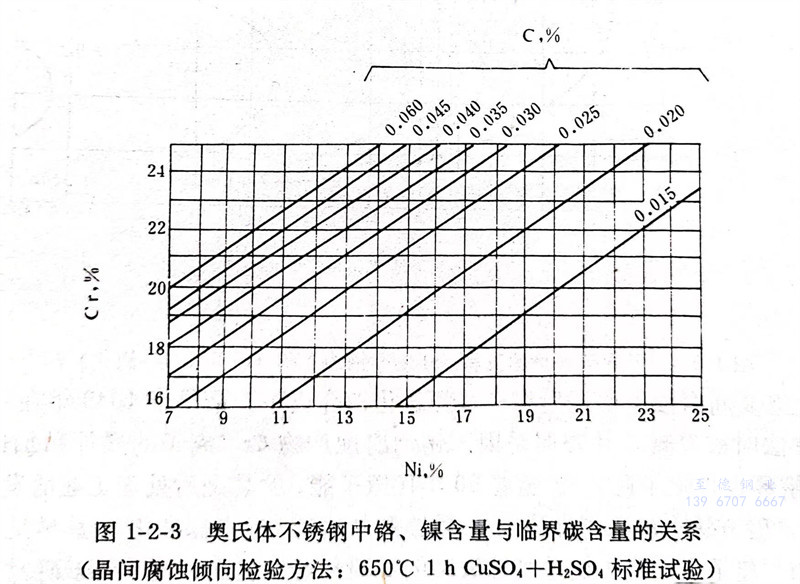

避免出現晶間腐蝕的臨界碳含量不是絕對的,而是相對于具體鋼種成分、介質條件、敏化溫度和加熱時間等因素。通過實驗可以測定具體鋼種的溫度、時間和敏化(晶間腐蝕)關系曲線,即所謂TTS曲線是十分有用的如圖1-2-4所示。可以根據實際需要,合理選擇與控制碳含量的級別和加工、焊接等工藝過程。例如,對18-8(非穩定化)不銹鋼嚴格來說,一般碳含量≤0.015%時才能消除晶間腐蝕敏感性。但對只經受短時間焊接受熱的鋼材而言,選用標準超低碳含量(≤0.03%),焊后也不進行熱處理,基本上可以避免第一、二代不銹鋼焊后出現的熱影響區和刀口腐蝕等缺點。實際上,對于不苛刻的受熱和腐蝕條件,采用低碳型(但應控制碳小于0.05%以下)的鋼并非不可;對于苛刻條件或要求更高的情況,最好將碳含量控制在≤0.02%C以下。總之,對于產生晶間腐蝕的強腐蝕環境中使用,一般應選用超低碳奧氏體不銹鋼。最有代表性和通用性的鋼種,就是我國GB 00Cr19Ni11和00Cr17Ni14Mo2(相當美國AISI 304L不銹鋼(gang)和316L不銹鋼)。也是第三代不銹鋼的典型代表。