奧氏體不銹鋼在固溶熱處理后(即固溶態或稱為非敏化態),晶粒間界并不存在富鉻碳化物等任何其它相的情況下,在某些特定介質條件中,也會發生晶間腐蝕。它與經熱敏化后產生的所謂敏化態晶間腐蝕存在本質的區別,不應混淆。因為它發現較晚,并不如敏化態晶間腐蝕那樣普遍。因此通常論及的晶間腐蝕,如未加說明,一般均指敏化態晶間腐蝕而言。

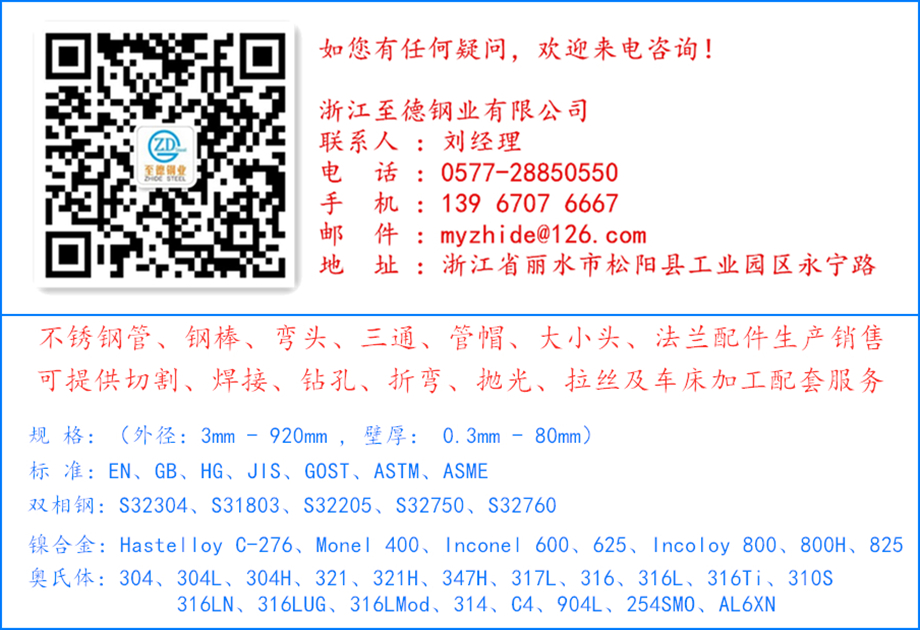

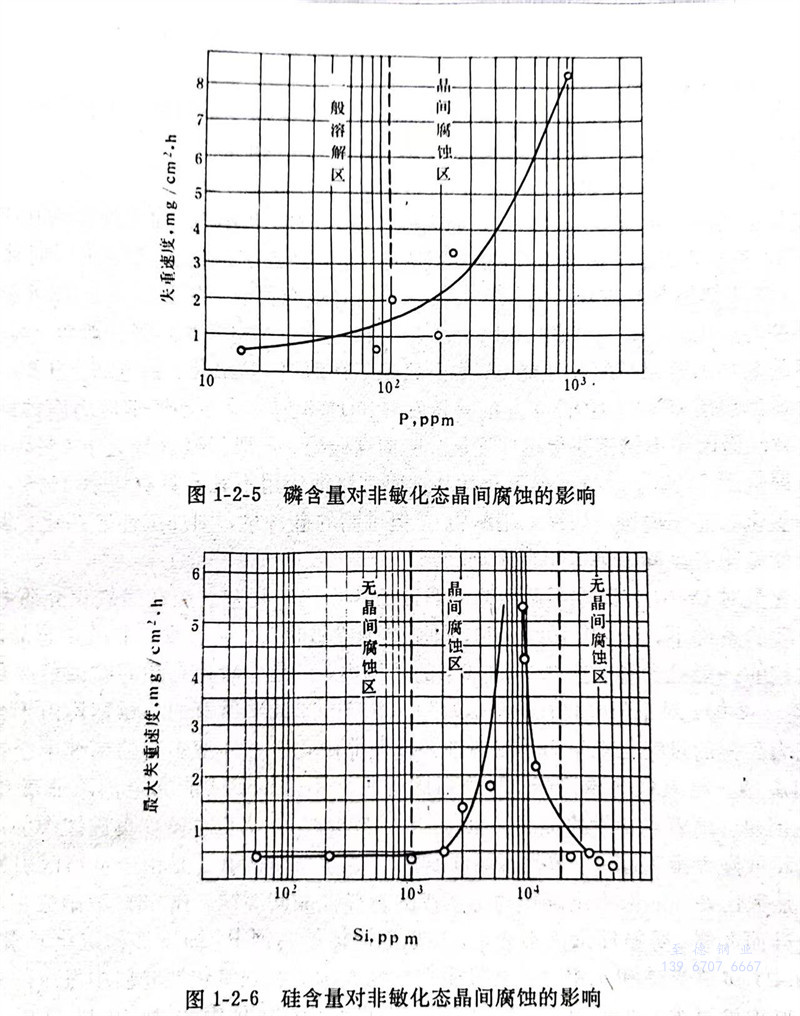

非敏化態晶間腐蝕主要發生在一些強氧化性介質中。最早于1949年在研究65%沸(fei)騰硝酸試驗方法時被發現,并查明是因不銹鋼腐蝕產物Cr+6離子的累計和加速腐蝕所造成(但當時的解釋也僅限于此)。隨著60年代原子能,尤其是后處理工業的發展,才重新引起重視。其試驗方法一般采用沸騰硝酸-重鉻酸鹽溶液(尚未標準化)。最早是模擬高溫水中含有少量Cr+6離子引起應力促進腐蝕破裂的試驗環境而提出,隨后用于研究存在Cr+6等氧化性離子的硝酸介質中。奧斯特和阿米歐等的研究確認,造成非敏化態不銹鋼晶間腐蝕敏感性的原因,是由于鋼中磷、硅等(即使很少量)在晶粒邊界的偏聚。不少實驗已經證實這種有害雜質的富集。這種解釋,或稱為溶質離析學說也在某種程度上得到人們認可。硅、磷元素對非敏化態晶間腐蝕的影響規律見圖1-2-5和1-2-6。克服途徑是采取高純型和高硅型兩類奧氏體不銹鋼來解決。

我國(guo)于60年代(dai)末開始這方面(mian)研究。70年代(dai)對硅含(han)量(<0.1~6%Si)和介質(zhi)因素的(de)影(ying)響(xiang),進行了(le)(le)全面(mian)系(xi)統的(de)研究。已經證實,即使是在某(mou)些氧化性不太(tai)強的(de)介質(zhi)條件下,如核工業中(zhong)含(han)有(you)氧化性離子(zi)的(de)中(zhong)等濃度沸騰硝酸溶(rong)液(ye),鋼的(de)腐(fu)蝕(shi)電位有(you)時(shi)并(bing)非(fei)處于過鈍化區時(shi),也會發(fa)生非(fei)敏(min)化態(tai)晶間腐(fu)蝕(shi)。80年代(dai)初發(fa)現在通(tong)氧高溫(wen)尿素甲銨溶(rong)液(ye)中(zhong)也存在非(fei)敏(min)化態(tai)晶間腐(fu)蝕(shi),并(bing)開展了(le)(le)許(xu)多研究工作。