在實際應用中,不銹鋼的點腐蝕現象很早就得到了關注。在日本,伴隨著不銹鋼用途的擴大,人們比應力腐(fu)蝕斷裂更早地注意到了點腐蝕現象。關于不銹鋼對鹽水的耐蝕性,小野于1933年使用食鹽水對18Cr-8Ni鋼進行了靜止和反復腐蝕試驗,做出的試驗報告稱該鋼不會產生腐蝕,然而藤井(1935年)做了一個試驗,他往管里注入海水,在管外用蒸汽加熱,借以測驗其作為冷凝器的耐蝕性,結果發現13Cr鋼、8Cr-8Ni鋼和管內表面明顯生銹,因此他認為這種鋼“無論如何沒有作為冷凝器的可能”。

戰(zhan)后,點(dian)腐(fu)蝕(shi)研(yan)究(jiu)沒有注(zhu)意到晶間腐(fu)蝕(shi)、應力腐(fu)蝕(shi)斷裂,隨著不銹鋼(gang)的(de)批量生產,從1960年左(zuo)右開始,這類研(yan)究(jiu)得(de)到飛速發展。首先針對既(ji)有鋼(gang)種也(ye)進行了(le)多方面的(de)探討,比如有關(guan)耐點(dian)腐(fu)蝕(shi)性的(de)實驗(yan)(yan)(yan)(yan)室加速試(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)(yan)、影響點(dian)腐(fu)蝕(shi)的(de)環(huan)境因素(su)和材(cai)料因素(su)等。被廣泛使用的(de)點(dian)腐(fu)蝕(shi)加速試(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)(yan),最初是6.5%的(de)FeCl3浸泡(pao)試(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)(yan)(Smith試(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)(yan)),然(ran)后是定電流試(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)(yan)(Streicher試(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)(yan)),后來隨著電壓(ya)穩定器(qi)的(de)普及,從1960年左(zuo)右開始,人(ren)們漸漸開始使用這一裝置(zhi)進行試(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)(yan)了(le)。

福井等在1958年的報告中,通過海水暴露試驗及加速試驗即10%的氯化鐵(FeCl3·6H2O)試驗及定電流試驗,對304、321、316、316Ti、316Cu及18Cr-19Ni-Mo-Cu鋼的耐點腐蝕性進行了比較。另一方面,水野等在1960年作了試驗報告,其中闡述了他們使用電壓穩定器得出了304、316、18Cr-16Ni-5Mo及20Cr-30Ni-Mo-Cu鋼陽極極化曲線,在20g/L的NaCl溶液中添加0.01 mol/dm3 H2SO4+1 mol/dm3 Na2SO4(60℃)后,304型鋼和316型鋼的鈍態區域變小,因為陽極溶解導致電流急劇增高,而另外兩個鋼種沒有出現電流增加現象,此外若添加NaNO3,鈍態區域則增大。

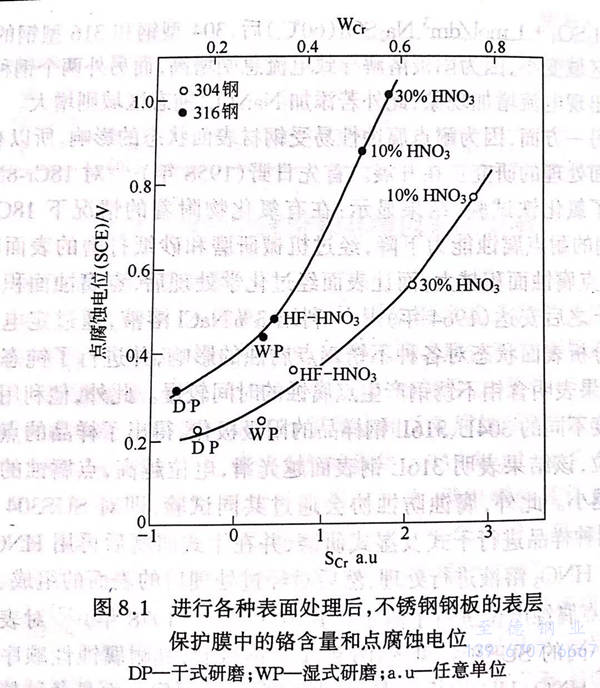

另一方面,因為耐點腐蝕性易受鋼材表面狀態的影響,所以有關表面處理的研究正在開展。首先日野(1958年)對18Cr-8Ni鋼做了氯化鐵試驗,結果顯示:在有氧化物附著的情況下18Cr-8Ni鋼的耐點腐蝕能力下降,經過機械研磨和砂紙打磨的表面越粗糙,點腐蝕面積越大,而讓表面經過化學處理后,點腐蝕面積會減小。之后安達(1964年)利用3%NaCl溶液,通過定電方法分析表面狀態對各種不銹鋼點腐蝕的影響,并進行了鈍態理,結果表明含鉬不銹鋼產生點腐蝕的時間較慢。此外,他利用研磨程度不同的304L、316L鋼樣品的陽極極化,得出了樣品的點腐蝕電位,該結果表明316L鋼表面越光滑,電位越高,點腐蝕的敏感性越小。此外,腐蝕防蝕協會通過共同試驗,即對SUS304和316同種樣品進行干式及濕式研磨、并在干式研磨后再用HNO3-HF和HNO3溶液進行處理,然后對經過處理后的表面的組成、粗糙度、點腐蝕電位進行了測定。其中,柴田等(1978年)對表面處理不同的SUS304、SUS316做了耐蝕試驗,其耐腐蝕性順序為HNO3、HNO3-HF、原板狀態、濕式研磨、干式研磨。而且各種精加工鋼材的表面皮膜中的鉻含量與點腐蝕電位之間的關系正如圖8.1所示,越是耐點腐蝕性優良的精加工,其表面皮膜中的鉻含量越高。